室内乐园这门生意,终于从”哄孩子”变成了”哄所有人”

前几天翻看中国游艺机游乐园协会的最新报告,有个数字把我震住了——国内室内乐园从2016年的4000多家,飙升到去年的10万+。7年翻了25倍,这增速,比当年的奶茶店还猛。

但你要说这行业只是在疯狂开店,那就太小看它了。

谁说室内乐园只能是”儿童专属”?

做了这么多年游乐设备,最大的感受就是——客户变了,彻底变了。

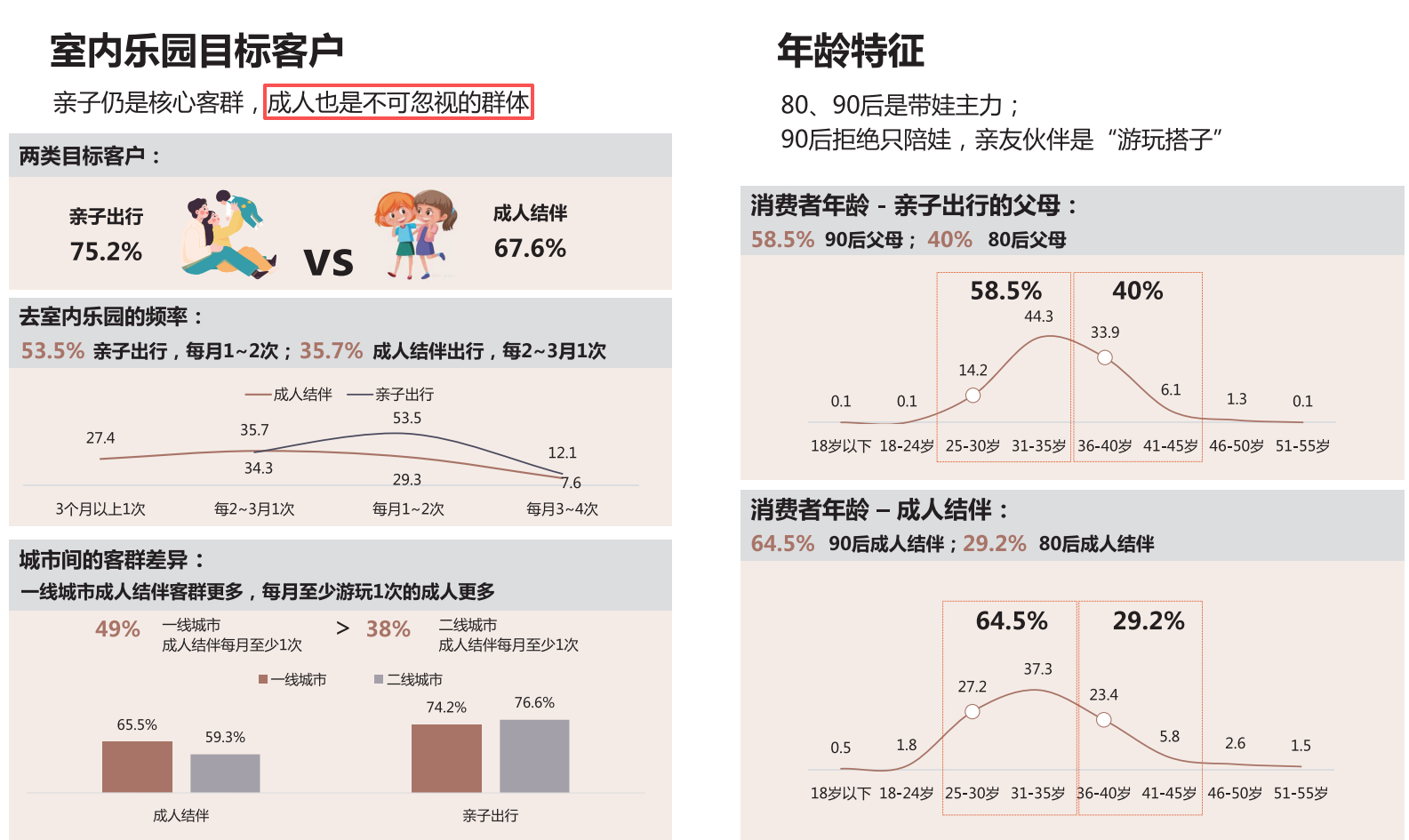

以前来找我们的,十有八九都是”我要开个儿童乐园”。现在呢?”我要做个潮玩运动馆”、”给我设计个大人也能玩的拓展空间”、”能不能做个网红打卡点”……需求五花八门。报告里有个数据特别有意思,67.6%的室内乐园客流是成人结伴。换句话说,现在的室内乐园,三分之二的客人根本不是冲着”遛娃”去的。

这背后是什么?是整个社会的娱乐需求在升级啊。你想想,现在的年轻人,下了班能去哪?酒吧太吵,健身房太累,看电影太被动。室内乐园恰好填补了这个空白——既能运动,又能社交,还能拍照发朋友圈。一举三得,这买卖能不火吗?

从”堆设备”到”造场景”,这中间隔着一个认知鸿沟

说实话,早些年这行业确实挺粗糙的。买几个滑梯,搞几个球池,弄点蹦床,找个场地一装,挂个牌子就开业了。那时候大家的逻辑很简单——设备越多越好,颜色越鲜艳越好。

但现在不行了。消费者被教育得太精明了,他们要的不是设备,是体验。

举个例子,我们在山东威海做的嗨猫极限馆,3000平米的空间,如果按老思路,能塞进去上百个项目。但我们只做了十几个核心项目,每个都有自己的”人设”:360自行车不只是让你骑车转圈,而是要挑战地心引力;反向蹦极不只是让你被动坐在里面,而是让你体验一把“快速离心”的超现实感受。

这就像做菜,以前是把所有食材都扔锅里,现在是要讲究搭配、火候、摆盘。同样是乐园,境界完全不同。

内容运营?说白了就是要会”讲故事”

最近接触的几个项目,客户张口就是”IP”、”沉浸式”、”故事线”。一开始我还挺抵触的——搞那么多花里胡哨的干嘛,设备好玩不就行了?

后来慢慢明白了,现在的消费者,尤其是年轻人,他们要的不是”玩”,是”体验”。这两者的区别在哪?玩是功能性的,体验是情感性的。

听起来很虚?但就是这种”虚”的东西,让一个项目的客单价能从50块提到150块,复购率能从20%提到60%。数据不会撒谎。

这个行业的未来?可能比你想象的更疯狂

报告预测2026年市场规模2000亿,说实话,我觉得保守了。

为什么?

因为室内乐园正在从一个”业态”变成一种”基础设施”。

就像每个商场都要有电影院、都要有餐饮一样,未来每个商业体都会有自己的”第三空间”——而室内乐园,恰好是这个空间最好的承载形式。

而且别忘了,现在才刚刚开始。等到VR、AR、体感技术真正成熟普及,等到00后、10后成为消费主力,这个行业会变成什么样?说不定到时候,我们做的就不是”乐园”了,而是”平行世界的入口”。

听起来很科幻?10年前你能想到今天会有10万家室内乐园吗?

这个行业最迷人的地方就在这里——它永远在变,永远有新东西。作为一个在这行摸爬滚打了这么多年的老兵,我想说的是:如果你对这个行业感兴趣,现在入场还不晚。但记住一点——别再用老思维做新生意了。

毕竟,时代变了,玩法也该变了。